この記事では、ヤマト政権の成立から古墳時代の終わりまで、大学受験レベルで徹底的にわかりやすく解説します。

ぜひこの記事を定期試験や大学入試対策、教養の日本史学習として頂ければ幸いです。

古墳とは

古墳とは、墳丘をもった首長や豪族のお墓のことです。「墳丘」とは大きな丘のことですね。

首長や豪族というのは、要は「権力者」のことです。

古墳時代の年表

古墳時代は3世紀後半~7世紀末までを指し、前期・中期・後期に大別することができます。

まずは年表で、古墳時代の全体像を確認しておきましょう。

古墳文化の特色としては、古墳の種類が「前期~中期」と「後期」でかなり変わってくる点にあり、前期(3世紀後半~4世紀)は前方後円墳が主です。

中期(5世紀)でも引き続き前方後円墳がメインですが、「前期」と「中期」では、同じ前方後円墳でも性質が違ってきます。

そして後期(6世紀)には、円墳や群集墳が一般化します。

この記事では4世紀前後のヤマト政権の成立から、古墳時代を前期・中期・後期に分けて解説していきます。

ヤマト政権の成立

まずは、ヤマト政権の成立過程を見ていきましょう。

謎の4世紀

「~3世紀中頃」までの弥生時代には、『漢書』地理志・『後漢書』東夷伝・『魏志』倭人伝といった文字史料が比較的豊富にあり、当時の日本の様子を知ることができました。

しかし4世紀にはパタリと文字史料が消えてしまうわけです。そのため4世紀は「謎の4世紀(空白の4世紀)」と言われています。

前方後円墳の発生とヤマト政権の成立

3世紀後半~4世紀にかけてヤマト政権が成立したと思われるのですが、ヤマト政権の成立を直接的に示す文字史料はありません。

ではなぜ4世紀前後にヤマト政権が成立したことが分かるのかというと、前方後円墳と呼ばれる巨大な古墳の発生と分布から推測できるのです。

3世紀後半~4世紀にかけて、前方後円墳が大和(奈良県)を中心に、一気に西日本に広がっていきます。

そもそも弥生時代の権力者のお墓というのは、「近畿地方には方形周溝墓」「瀬戸内海沿岸には墳丘墓」というように、非常に「地域性」が強いんです。

つまり弥生時代の墓制というのは、地域によってバラバラだった。

ところが3世紀後半、つまり古墳時代以降、「前方後円墳」という同じ形のお墓が一挙に広がる。

4世紀中ごろには東北地方中部にまで広がっていくのですが、前方後円墳の中心地が大和(奈良県)なんです。

つまり前方後円墳の分布は、「ヤマト」を中心とする広域の政治連合が成立していたことを物語っている、と考えられるのです。

大和の大王にならって、支配下に入った各地の豪族も大王と同じ形のお墓を作ったとしても、不思議ではないですよね。

3世紀中頃~後半に造られたと考えられている最も古い古墳の1つが、奈良県の纒向遺跡にある箸墓古墳です。箸墓古墳は最大規模の前方後円墳の1つで、卑弥呼の墓とする説や初期ヤマト政権の大王の墓とする説もあります。

いずれにせよ、箸墓古墳のような前方後円墳が少なくとも3世紀末の大和(奈良県)に造られたことは確かで、これ以降、近畿地方・大和(奈良)を中心に前方後円墳が広範囲に広がっていきます。このことがヤマト政権の成立を示しているのです。

そして5世紀後半にはヤマト政権の権力が東北~九州にまで及んだことが分かっています。

古墳時代・前期

古墳時代の前期とは4世紀前後の事で、前方後円墳が中心です。数自体は円墳や方墳が多いのですが、大規模な古墳はいずれも前方後円墳です。

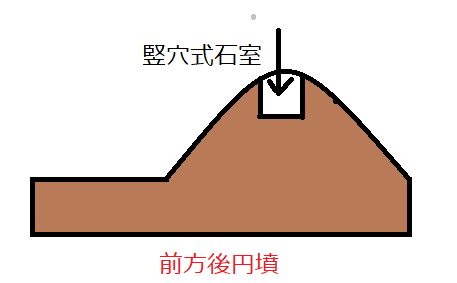

前方後円墳の最大の特徴は竪穴式石室です。竪穴式石室は、権力者1人を埋葬するためだけに作られたお墓です。

図解すると下図のようになります。

竪穴式石室はタテ方向に掘った穴に石の部屋を作り、そこに権力者の棺を納めて、上からフタをしていくという埋葬方式です。

なんで前方後円墳には権力者1人だけを埋葬したの?

巨大な前方後円墳は、偉い人の権威を示すためのものなんだ。

だから1つの古墳には1人の権力者を埋葬できれば良かったんだね。

前期の前方後円墳の特色

古墳時代前期の前方後円墳には、副葬品として「銅鏡・剣・玉」等が用いられました。

銅鏡の中でも特に有名なのが三角縁神獣鏡です。

三角縁神獣鏡って何?

神様と霊獣の文様が刻まれた鏡のことだよ!

(引用:東京国立博物館蔵 重要文化財)

こうした副葬品から、古墳時代前期の前方後円墳の被葬者(墓に埋められている権力者)には、司祭者的性格が見てとれます。

前期の権力者が司祭者的性格をもっていたことは、ある意味、当然です。邪馬台国の卑弥呼も、呪術や宗教的な権威で、国を治めていましたよね。

こういった歴史的流れから見ても、古墳時代前期の前方後円墳には、呪術的・宗教的性格が強いと考えられます。

また、墳丘の表面は葺石でおおわれ、墳頂部(古墳のてっぺん)や周囲には埴輪が並べられました。

埴輪には様々な種類がありますが、古墳時代前期の埴輪は基本的に筒状の円筒埴輪でした。

古墳時代・中期

(国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスから引用)

古墳時代・中期は5世紀頃で、前期に引き続き主役は前方後円墳です。中期の前方後円墳にも竪穴式石室が見られます。

前期との大きな違いは、副葬品です。古墳時代・中期になると副葬品には武具や馬具の割合が多くなり、武人的性格が強くなります。

古墳時代前期の被葬者(権力者)は宗教的権威で国を治めていたのに対して、中期の被葬者(権力者)は武力を背景に国を治めていたのです。

古墳時代前期と中期の副葬品の違い

- 前期:司祭者的性格

- 中期:武人的性格

また古墳時代中期になると大規模古墳が出現します。

中期に登場した日本最大の前方後円墳が、大阪府の大仙陵古墳です。

さらに中期には第2位の規模を誇る前方後円墳である、大阪府の誉田御廟山古墳も出現します。

第4位の規模を持つ前方後円墳である岡山県の造山古墳もおさえておきたいですね。

これらは5世紀のヤマト政権の大王の墓だと考えられています。

また、古墳時代前期の埴輪は基本的に円筒埴輪でしたが、中期~後期には家・器材・動物・人物など具体的な形をもつ形象埴輪へと変化していきます。

古墳時代・後期

(Wikipediaより引用)

古墳時代の前期・中期は「前方後円墳」が中心でしたが、古墳時代後期(6世紀頃)になると前方後円墳は近畿だけでしか見られなくなり、近畿以外では群集墳が一般化します。

群集墳とは、「円墳」という形態の小規模な古墳が寄り集まったもののことです。

このような小型の古墳が大量に造られるということは、地方豪族だけでなく、有力農民も古墳を造るようになったことを意味しています。

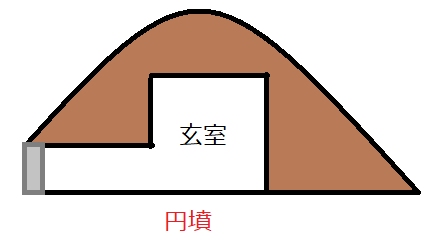

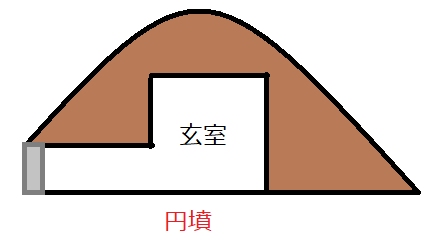

また後期の多くの古墳では、横穴式石室が見られるようになります。これは追葬が可能なタイプの埋葬方法です。

「追葬」って何?

追葬とは、新たに亡くなった家族などを同じお墓に追加で埋葬することだよ!

横穴式石室を図解すると下のようになります。

権力者1人を埋葬する竪穴式石室に対して、上図の横穴式石室は家族的な性格を持っています。

家族墓なので、死後の生活に困らないよう、副葬品は日用品が中心です。

暗記すべき代表的な古墳

ここで一旦、具体的な古墳の名称を確認・復習しておきましょう。

以下は、暗記すべき入試頻出の古墳の一覧です。

暗記すべき代表的な古墳

- 箸墓古墳(奈良県):前期のさらに前半を意味する”出現期”では「最大」の前方後円墳。全国では第11位の規模。卑弥呼の墓とも言われているが、定かではない。

- 誉田御廟山古墳(大阪府):全国第2位の規模の巨大な前方後円墳。応神天皇陵との言い伝えがあるが、定かではない。

- 大仙陵古墳(大阪府):全国第1位。世界最大級の巨大な前方後円墳。仁徳天皇陵との言い伝えがあるが、定かではない。

- 造山古墳(岡山県):全国第4位の規模をもつ前方後円墳。

これら4つの前方後円墳は頻出事項なので、押さえておきましょう!

- 出現期最大:箸墓古墳(278m)

- 世界最大級:大仙陵古墳(486m)

ヤマト政権成立期の東アジア情勢

ここからは、東アジアの状況を確認していきます。

朝鮮半島情勢

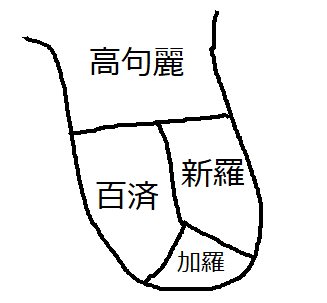

まず、ヤマト政権成立期の朝鮮半島情勢を見ていきます。

なぜ、いきなり古墳の話から東アジア情勢の話になったの?

古墳時代の日本が、東アジア(中国、朝鮮半島)と密接な関係にあったからだよ。

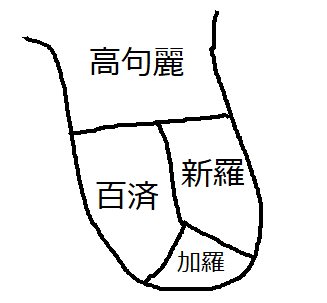

ヤマト政権の成立は4世紀前後ということでしたが、4世紀の中頃になると馬韓という地域が統一されて百済になります。同じ頃、辰韓という地域が統一されて、新羅が成立します。

加羅(加耶)と呼ばれる上図の南端の地域は統一されず小国がひしめきあっていました。

ヤマト政権はこの加羅に任那と呼ばれる拠点を置き、朝鮮半島の鉄資源・技術・人材を取り入れていたのです。

また、こうした利権を守るために、ヤマト政権は朝鮮半島に軍隊を派遣していました。その様子が書かれた史料が高句麗好太王碑文です。

南朝への朝貢

高句麗との交戦後の、ヤマト政権の様子を確認していきます。

朝鮮半島での影響力の低下

391年~404年の日本と高句麗の戦闘の後、日本と百済は手を結び、一方で、新羅は高句麗の援助を受けて日本に対抗しようとしました。

ところが、「高句麗・新羅」の勢力が強大化すると、日本の朝鮮半島への影響力は低下。

ヤマト政権は、朝鮮半島の勢力圏維持が難しくなっていくのです。

倭の五王による中国への遣使

中国の後ろ盾を得て朝鮮半島における勢力の維持・拡大を図るため、倭の五王(讃・珍・済・興・武)は、5世紀から約1世紀の間、中国の南朝(宋)にしばしば使いを送りました。

5世紀の中国は北朝(北魏)と南朝(宋)に別れていたのですが、北魏は鮮卑族の国なんです。

一方「宋」は、日本が古来より朝貢してきた漢民族の国。

倭の五王(讃・珍・済・興・武)が、南朝(宋)に遣使するのも当然ですね。

共通テスト(旧:センター試験)では、「倭の五王が遣使したのは、中国の南朝か北朝か?」という問題が頻繁に出題されます。

もちろん正解は「南朝」です。

倭の五王(讃・珍・済・興・武)が次々に南朝に朝貢した様子が『宋書』倭国伝に記されています。

(※『宋書』倭国伝については、コチラの記事でさらに詳しく解説しています。)

氏姓制度

古墳時代のヤマト政権の内政面で重要なのは、氏姓制度が整備されたことです。

氏姓制度とは、古墳時代のヤマト政権の統治機構のこと。

氏姓制度の「氏」とは豪族のグループ分けのことで、「姓」とは苗字ではなく豪族のランク付けのことです。

「氏」は蘇我氏、大伴氏、物部氏のように「~氏」と分けるのに対して、代表的な「姓(ランク)」には臣・連・伴造・君・直などがあります。

氏姓制度は、ヤマト政権を理解するカギになってくる概念なので、詳しく学習したい方は以下の記事を確認してみてくださいね。

大陸文化の受容

日本は島国ですが、古来より大陸文化の影響を強く受けてきました。

ここでは、古墳時代の渡来人と、仏教が日本に伝わった仏教公伝について解説します。

伝説的な渡来人

歴史に名を残す、伝説的な渡来人を確認しておきましょう。

伝説的な渡来人

- 王仁:『論語』と共に、日本に文字を伝えたとされる人物。西文氏の祖。

- 弓月君:機織りを日本に伝えた。秦氏の祖。

- 阿知使主:東漢氏の祖。

また百済から渡来した、五経博士は儒教を伝えました。

(※渡来人と、その伝えた内容については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。)

仏教の公伝

百済の聖明王が日本に仏教を伝えるのですが、仏教の公伝の時期には、戊午説(538年)と壬申説(552年)の2つの説があります。

そこで、「午後にご参拝」と年号を暗記するのが定番です。

いずれにせよ、仏教公伝は、欽明天皇の時代です。

(※仏教の公伝については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています)

古墳時代の生活

古墳時代の人々の生活様式についても見ていきましょう。

古墳時代の住居

古墳時代には豪族と庶民がハッキリと区別されるようになります。

民衆は竪穴住居や平地住居に住んでいたのに対して、豪族は民衆の集落から離れた場所に環濠や柵列をめぐらせた居館という立派な館に住みました。

古墳時代の土器

古墳時代の前期~中期には弥生土器に似た性質を持つ赤褐色の土師器が使用されました。

5世紀に入ると土師器に加えて、高温で焼かれ硬質・灰色の須恵器も用いられるようになります。この須恵器は朝鮮半島から伝わったものです。

古墳時代の儀式

古墳時代には、農耕に関するお祭り(祭祀)も執り行われるようになります。

特に重要な祭祀としては、秋の豊作を願う祈年祭が春に、収穫を感謝する新嘗祭が秋に行われました。

- 春→祈年祭

- 秋→新嘗祭

さらに呪術的風習として、焼いた鹿の骨の割れ方で吉凶を占う太占の法や、熱湯に手を入れて手がただれるかどうかで裁判の真偽を判断する盟神探湯もありました。

熱湯に手を入れて、ただれないはずはないですよね……

神社/神道のはじまり

古墳時代になると、原始的な神道が見られるようになり神社が登場します。代表的な神社は定期考査や大学入試で頻出ですよ。

大神神社(おおみわじんじゃ)

奈良県の大神神社は、山そのものをご神体としている古いタイプの神社です。信仰の対象となる山を三輪山といいます。

伊勢神宮(いせじんぐう)

三重県の伊勢神宮は、天照大神をまつる神社で大王家の祖先神です。

出雲大社(いずもたいしゃ)

島根県の出雲大社は、大国主神をまつる神社です。

住吉大社(すみよしたいしゃ)

大阪府の住吉大社は、海の神様をまつる神社です。

宗像大社(むなかたたいしゃ)

福岡県の宗像大社は沖ノ島をまつる神社で、別名「海の正倉院」とも呼ばれます。

ちなみに沖ノ島とは九州本土から60km以上離れた玄界灘に浮かぶ周囲4kmの孤島です。

「神の島」とも呼ばれ島全体が神体です。伝統的に女人禁制でもあります。

古墳時代の歴史の流れを確認しよう!

ここまで学習した内容について、改めて古墳時代の歴史の流れを年表形式で確認していきましょう。

古墳時代の歴史の流れ

ヤマト政権の成立。

箸墓古墳をはじめとする前方後円墳の登場。

→被葬者は司祭者的性格。

→竪穴式石室(1人用)

新羅と交戦。

伽耶諸国を任那と呼び支配。

大仙陵古墳(全国1位)、誉田御廟山古墳(全国2位)などの「巨大な前方後円墳」が出現。棺は竪穴式石室におさめられるが、被葬者には武人的性格が見られる。

北朝は鮮卑族の北魏。

前方後円墳は近畿でしか見られなくなり、円墳が集まった群集墳が中心に。群集墳では横穴式石室が用いられ、家族墓となっていく(追葬が可能)。「有力農民」も小規模な古墳を造るようになる。

百済の聖明王が欽明天皇に仏像・経典を送る

(一問一答16題)古墳時代の日本史用語を暗記しよう!

ここからは一問一答集で、古墳時代の日本史用語を暗記していきましょう!

※問題をタップ(クリック)すると、解答解説が表示されます。

【問題01】古墳時代の前期から中期に多く見られる、鍵穴のような独特な形の古墳を何というか?[同志社大・改題]

【解答】前方後円墳

【問題02】古墳時代前・中期の埋葬施設の構造は( )石室が一般的であった。[早稲田大]

【解答】竪穴式

【問題03】奈良県にある出現期最大の前方後円墳は何か?

【解答】箸墓古墳

【解説】

出現期とは”古墳時代前期のさらに前半”のことです。

箸墓古墳は、あくまで”出現期”最大の前方後円墳。日本で一番大きな前方後円墳は、大仙陵古墳です。

【問題04】前期古墳の副葬品として代表的な”銅鏡”は何か?[駒沢大・改題]

【解答】三角縁神獣鏡

【問題05】前方後円墳の墳丘の表面は、( ① )によって覆われ、その周囲には( ② )が並べられた。[早稲田大・改題]

【解答】①葺石、②埴輪

【問題06】大阪府にある日本最大の規模をもつ前方後円墳は何か?[立命館大]

【解答】大仙陵古墳

【問題07】大阪府にある全国第2位の規模をもつ前方後円墳で、応神天皇陵との言い伝えのある古墳は何か?[国学院大・改題]

【解答】誉田御廟山古墳

【問題08】岡山県にある前方後円墳で、全長360m、全国第4位の規模の古墳を何というか?[中央大・改題]

【解答】造山古墳

【問題09】一定地域内に円墳などの小規模な古墳が多数密集している古墳を何というか?

【解答】群集墳

【解説】群集墳は円墳が寄り集まったものとイメージしておけばOKです。古墳時代後期に群集墳が登場したことは、有力農民も古墳を築造したことを物語ります。

【問題10】後期の古墳には、遺体を収める玄室と外界とを羨道でつなぐ( )石室が見られる。[同志社大]

【解答】横穴式

【問題11】4世紀から5世紀にかけての朝鮮半島では、馬韓の地域からは( ① )が、辰韓の地域からは( ② )が成立したが、弁韓の地域は統一されず、加耶(加羅)と呼ばれた。

【解答】①百済、②新羅

【問題12】”倭の五王”を全て述べよ。

【解答】讃・珍・済・興・武

【問題13】論語とともに日本に文字を伝えたといわれる人物で、西文氏の祖とされる渡来人を何というか?

【解答】王仁

【問題14】機織りを日本に伝えたとされる、秦氏の祖と言われる人物の名前は何か?

【解答】弓月君

【問題15】阿知使主は( )の祖である。[明治大・改題]

【解答】東漢氏

【問題16】百済の聖明王が日本に仏教を伝えたときの天皇は誰か?

【解答】欽明天皇

まとめ:古墳時代のポイント

- 前期(3世紀後半~4世紀):箸墓古墳などの前方後円墳が大和(奈良県)を中心に、全国に拡大。

- 中期(5世紀):大仙陵古墳(全国1位)や誉田御廟山古墳(全国2位)といった大規模な前方後円墳が登場。

- 後期(6世紀):前方後円墳は激減し、円墳が寄り集まった群集墳が中心に。竪穴式石室から横穴式石室へと変化し「家族墓」になっていく。有力農民も小規模な古墳を造るようになる。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント