この記事では、竪穴式石室と横穴式石室の違いを図解しながら簡単に分かりやすく解説しました!

結論から言えば、古墳時代前期~中期に見られるのが一人の遺体を埋葬する竪穴式石室であり、古墳時代後期になると家族墓的性格を持った横穴式石室が登場します。

目次

竪穴式石室と粘土槨

ここからは時代順に、最初に登場した竪穴式石室と粘土槨から解説します。

竪穴式石室

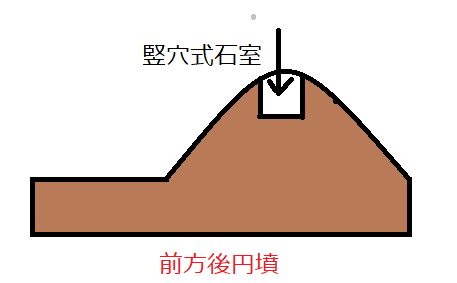

古墳時代前期~中期の前方後円墳や前方後方墳に見られるのが竪穴式石室です。

竪穴式石室とは、縦に掘った穴に石の部屋を作り、そこに棺をおさめて上からふたをしたもの。

1人の遺体のみを納める「お一人様用」の造りになっていました。

粘土槨

石室の代わりに、棺を粘土で厚く覆う粘土槨という埋葬方法もあります。粘土槨も縦に穴を掘る形状で「お一人様用」の埋葬方法です。

竪穴式石室と粘土槨は、どちらも古墳時代前期~中期の古墳に見られる「お一人様用」の埋葬方法というわけです。

横穴式石室

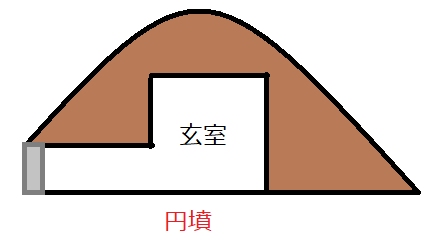

古墳時代後期になると、横穴式石室が登場します。竪穴式石室や粘土槨が「お一人様用」だったのに対し、横穴式石室は家族墓的性格を持っています。

つまり家族が亡くなった場合、遺体を追加で埋葬することができるつくりになっているんです。遺体を追加で埋葬することを「追葬する」といいます。

横穴式石室の構造

横穴式石室は、下図のような構造をしています。

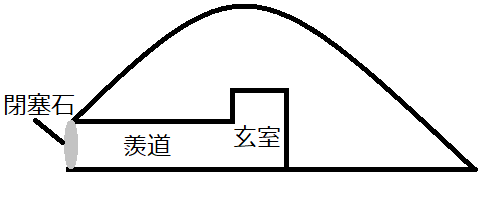

下図のように、入り口にするふたを閉塞石、トンネルのように横に掘った通路を羨道、棺をおさめる部屋を玄室といいます。

入り口の閉塞石は、追加で埋葬するたびに開け締めが可能です。

このように、横穴式石室はふたを開ければ家族を追葬できる仕組みになっており、家族墓的性格を有しています。

古墳時代後期になると、お墓が1人の墓から家族の墓になっていくのです。

あわせて読みたい

【古墳時代完全まとめ】ヤマト政権の成立から簡単にわかりやすく解説!(日本史)

この記事では、ヤマト政権の成立から古墳時代の終わりまで、大学受験レベルで徹底的にわかりやすく解説します。 ぜひこの記事を定期試験や大学入試対策、教養の日本史学…

コメント