前回の上二段活用の見分け方に続き、今回は下二段活用の見分け方・覚え方をわかりやすく解説していきます!

充実の「一問一答」機能で覚え方も完璧!

是非この記事を参考に、古文の下二段活用を習得していただければ幸いです。

下二段活用とは?

下二段活用は「a・i・u・e・o」の5段のうち、真ん中の「u」の段から見て、その1つ下の「e」の段と合わせて2段(uとe)で活用することから付けられた名称です。

上二段活用が「i・i・u・uる・uれ・iよ」と活用するのに対し、下二段活用は「e・e・u・uる・uれ・eよ」と活用します。

上二段活用を覚えていれば下二段活用の暗記は簡単です。

たとえば、下二段活用の動詞「受く」は、次のように活用します。

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 受く | 受 | け | け | く | くる | くれ | けよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 受く | 受 | け | け | く | くる | くれ | けよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

下二段活用も上二段活用と同じく、言い切り(終止形)が「受く」や「得」となる感覚に、慣れることが大切です。

現代語だと「受く」や「得」は、「受ける」「得る」の形になります。

下二段動詞の活用を暗記したい方は、記事の最後に掲載されている「一問一答」をご活用ください!

下二段活用の見分け方

下二段活用の見分け方には、①語尾に「ず」を付ける方法と、②暗記すべき下二段動詞の2つに大別されます。

①語尾に「ず」を付ける方法

ほとんどの下二段活用の動詞は、語尾に「ず」を付けることで見分けることができます。

語尾に「ず」を付けて「e」の音になるのが、下二段活用の動詞です。

- 行く+ず=行か(a)ず➔四段活用

- 起く+ず=起き(i)ず ➔上二段活用

- 受く+ず=受け(e)ず➔下二段活用

下二段活用の見分け方

- 「ず」をくっつけてみて「a」の音になれば四段活用

- 「ず」をくっつけてみて「i」の音になれば上二段活用

- 「ず」をくっつけてみて「e」の音になれば下二段活用

②暗記すべき下二段活用の動詞

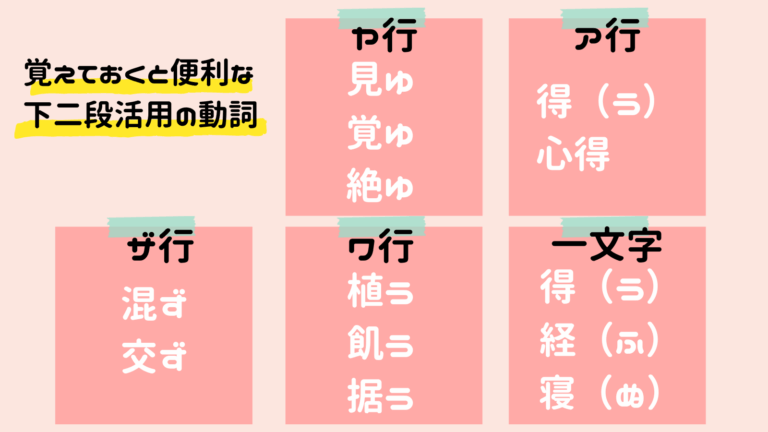

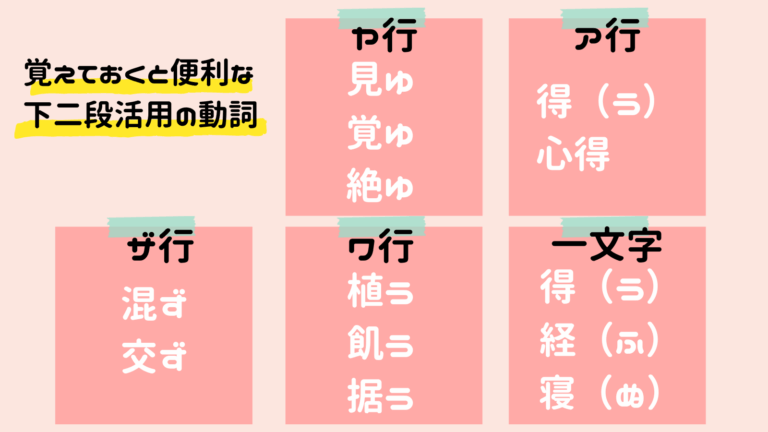

暗記してしまった方が楽な下二段活用の動詞には、「ヤ行の下二段動詞」と「1文字の下二段動詞」があります。

「ヤ行の下二段動詞」と「1文字の下二段動詞」は「ず」をつけても判別が難しいので、暗記してしまった方が早いというわけです。

暗記すべき下二段活用の動詞

- ヤ行の下二段動詞:「見ゆ・覚ゆ・絶ゆ」

- 1文字の下二段動詞:「得・経・寝」

【例文】

めづらしければにや、はじめの人よりは志深くおぼえて、人目もつつまず通ひければ

(堤中納言物語)

【現代語訳】

新鮮だからであろうか、はじめの人よりは愛情深く思われて、人目もはばからず通ったので

【解説】

本文中の「おぼえ」はヤ行下二段活用「覚ゆ」の連用形です。意味は「思われる」。

【古文単語】

- めづらし(形)「新鮮だ」

- 志(名)「愛情」

- 覚ゆ(動)「思われる、感じられる」[ヤ行下二]

- 通ふ(動)「男性が女性のもとへ行く」[ハ行四段]

【例文】

年ごろ経るほどに

(堤中納言物語)

【現代語訳】

長年、時が経つうちに

【解説】

「経る」はハ行下二段活用の動詞で、「経」の連体形です。意味は「時がたつ」。

【古文単語】

- 年ごろ(名)「長年の間、長年」

- 経(動)「時が経つ」[ハ行下二]

- ほど(名)「あいだ」

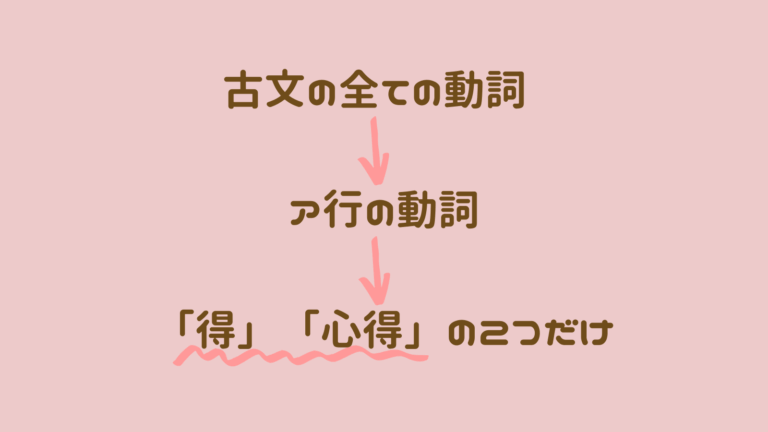

また、すべての動詞の中でア行で活用するのは、下二段活用の「得」とその複合動詞の「心得」の2つしかありません。

実際に、「得」の活用を確認しておきましょう。

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 得 | 〇 | え | え | う | うる | うれ | えよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 得 | 〇 | え | え | う | うる | うれ | えよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

また、「経」はハ行下二段活用の動詞で、「寝」はナ行下二段活用の動詞です。

特に、全ての動詞でア行は「得」「心得」だけという知識は、文法問題を解くのに役立ちます。

文中に「~い」「~え」という動詞を見かけたら、ヤ行かワ行のどちらかということになります。

下二段活用の動詞のその他のポイント

ザ行下二段は「混ず」だけ!

ザ行で活用する下二段動詞は「混ず(交ず)」のみです。

ワ行になる下二段活用の動詞

「植う・飢う・据う」は言い切りが「う」なので、ア行に見えるかもしれませんが、ア行の動詞は「得(心得)」だけでしたね。

ですから「植う・飢う・据う」はワ行下二段です。

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 飢う | 飢 | ゑ | ゑ | う | うる | うれ | ゑよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 飢う | 飢 | ゑ | ゑ | う | うる | うれ | ゑよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

※古文では、ヤ行とワ行が現代語とは異なるので注意が必要です。

| や | い | ゆ | え | よ |

| わ | ゐ | う | ゑ | を |

下二段活用の見分け方を覚えるには、「行」の判別も習得する必要があります。

ここで、この記事で紹介した覚えておくと便利な下二段活用の動詞を一覧表で確認しておきましょう。

ここからは、この記事で紹介した古典文法の重要ポイントを「一問一答」形式で暗記していきましょう。

下二段活用を一問一答で暗記しよう!

一問一答集を何度も繰り返すことで、確実に文法事項を覚えることができます。

※それぞれの問題をタップ(クリック)すると、解答解説が表示されます。

【問題1】下二段の動詞は、アルファベットとひらがなで「e・◯・◯・◯・◯・◯」と活用する。

【解答】「e・e・u・uる・uれ・eよ」

【解説】

下二段活用の名称は、「a・i・u・e・o」のうち「u」を起点に「uとe」の下二段で活用することに由来します。

たとえば現代語の「逃げる」は、古語では「逃ぐ」です。打ち消しの助動詞「ず」をくっつけて活用の種類を判別してみると「逃げ(e)ず」なので、ガ行下二段活用と分かります。

実際に、「逃ぐ」を活用してみると次のようになります。

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 逃ぐ | 逃 | げ | げ | ぐ | ぐる | ぐれ | げよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

| 基本形 | 語幹 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

| 逃ぐ | 逃 | げ | げ | ぐ | ぐる | ぐれ | げよ |

| – | – | e | e | u | uる | uれ | eよ |

【問題2】「受く」の”活用の種類”を答えよ。

【解答】カ行下二段活用

【解説】

打ち消しの助動詞「ず」を付けると、「受け(e)ず」となるので、下二段活用です。

また、「け・け・く・くる・くれ・けよ」とカ行で活用するので、より正確には、カ行下二段活用になります。

【問題3】「飢う」を「未然・連用・終止・連体・已然・命令」に活用せよ。

【解答】「ゑ(未然)・ゑ(連用)・う(終止)・うる(連体)・うれ(已然)・ゑよ(命令)」

【解説】

「飢う」に「ず」をくっつけると、「飢え(e)ず」なので、下二段活用だとわかります。

言い切りが「う」になっているので、一見するとア行に見えますが、ア行の動詞は古文全体で「得(心得)」だけです。

ですので、「飢う」の”活用の種類”は、ワ行下二段活用だとわかりますね。

ワ行は歴史的仮名遣いで「わ・ゐ・う・ゑ・を」なので、これを「e・e・u・uる・uれ・eよ」に当てはめると、「ゑ・ゑ・う・うる・うれ・ゑよ」が正解だとわかります。

【問題4】暗記すべき「ヤ行」の下二段動詞を3つ挙げよ。

【解答】見ゆ、覚ゆ、絶ゆ

【問題5】暗記すべき「1文字」の下二段動詞を3つ挙げよ。

【解答】得、経、寝

まとめ:下二段活用のポイント

- 下二段活用という名称は、「a・i・u・e・o」のうち「uとe」で活用することに由来する。

- 下二段動詞の活用は「e・e・u・uる・uれ・eよ」!

- 打ち消しの助動詞「ず」を付けて、「e」の音になる動詞は下二段活用。

- ヤ行下二段活用の「見ゆ・覚ゆ・絶ゆ」は、暗記で判別する。

- 1文字の下二段動詞「得・経・寝」は、暗記で判別する。

- 全ての古文動詞で、ア行で活用するものは、「得(心得)」だけ!

- 「経」は、ハ行下二段活用。

- 「寝」は、ナ行下二段活用。

- 「植う・飢う・据う」は、ワ行下二段活用で、「ゑ・ゑ・う・うる・うれ・ゑよ」と活用する。

動詞は古典文法の基礎なので、下二段活用の見分け方をしっかりと「理解・暗記」しましょう!

コメント