大学受験で「政治経済」を選択されている方や、「行政書士」「司法書士」「公務員試験」などの法律系の国家資格を目指す方のために、「基本的人権の分類」を徹底解説したものです。

記事の最後には、隠して覚えることのできる一問一答も10題収録。理解から暗記まで、この記事だけで「人権の分類」を完全マスターすることができます。

「一問一答」と聞いてもイメージしづらいですよね。

1題だけ例題を掲載するので、下記問題文をタップ(クリック)してみてください。

【例題】19条の「思想・良心の自由」は、人権の分類上、どのような自由権か?

ヒント:◯◯的自由権

※タップ or クリックで解答・解説を表示

【解答】

精神的自由権

【解説】

自由権は「国家からの自由」とも呼ばれ、「①精神的自由権」「②経済的自由権」「③人身の自由」の3つに分類されます。「思想・良心の自由(19条)」は、精神的自由権に分類されます。

今は正答できなくても大丈夫です。

本文を理解した後に、この記事の最後に設置してある「一問一答」をご活用いただければ幸いです。

この記事の内容

- 「基本的人権」と「個人の尊重(13条)」の関係とは?

- 3種類の「自由権」とは?

- 2種類の「積極的権利」とは?

- 4種類の「参政権」とは?

- 「一問一答」10題:試験に出る法律用語を全て暗記できる!

- まとめ:「国家からの自由」「国家による自由」「国家への自由」

基本的人権とは?

人権とは、憲法13条1項の「個人の尊重」を実現するための、具体的な手段です。

すべて国民は、個人として尊重される。

日本国憲法第13条

憲法の究極の目的は、「個人の尊重」「個人主義」を達成することです。

「個人の尊重」「個人主義」の最大の敵は、意外かもしれませんが、「国家」なのです。

「世界の自由度 国別ランキング・推移」によれば、日本は100点満点中96点の自由度を誇っています。

一方、北朝鮮は3点、中国も9点です。

自由度の低い国々で「個人の尊重」の最大の敵は、やはり「国家そのもの」ですよね。

油断してしまえば、日本でも「個人の尊重」が脅かされる危険は、常にあるのです。

実際に、つい数十年前まで日本は戦争に明け暮れており、個人主義ではなく「国家主義」の国でしたよね。

「憲法」や「人権」は、13条が規定する「個人の尊重」を国家という敵から守り切るための、最大の盾であり剣なのです。

そのため、日本国憲法は国家を規制するための法(対国家規範)であって、国民には憲法を守る義務はありません。

つまり、日本国憲法は国家が暴走し「個人の尊重」が侵害されることを防ぐために、国そのものを規制する基本法なのです。

- 人権とは、憲法13条の「個人の尊重」を具体化したもの!

- 憲法は、国家そのものの暴走を防ぐための「基本法」!

日本国憲法の基本的人権の分類

ここからは、日本国憲法に明文化されている主要な人権(人権カタログ)の分類を、分かりやすく解説していきます。

今の時点では、覚えようとするよりむしろ「理解」を重視して頂ければ幸いです。

暗記が必要な方には、この記事の最後に一問一答集10題を用意しておりますので、そちらをご活用いただければと思います。

消極的権利(自由権)

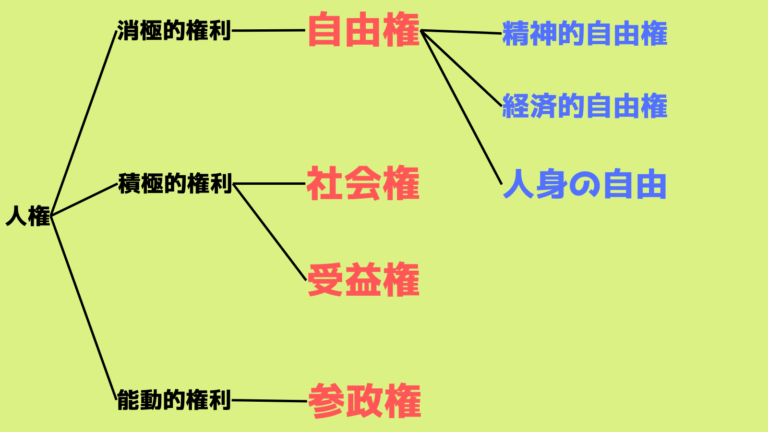

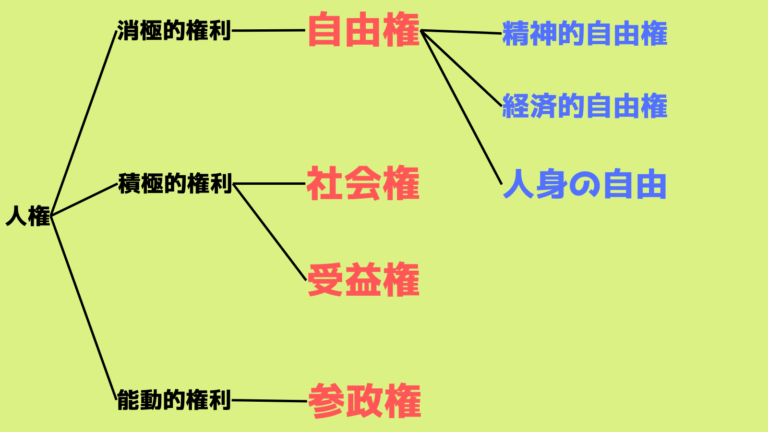

日本国憲法に記載のある権利は、「消極的権利」「積極的権利」「能動的権利」の3つに大別することが可能。

ここでは、基本的人権の中でも最も基礎となる「消極的権利=自由権」について解説していきます。

自由権とは?

社会権が「国家による自由」と呼ばれるのに対して、自由権は「国家からの自由」と呼ばれます。

自由権は、国家による「個人」への干渉を排除・否定する権利です。別の言葉で言えば、自由権は、個人の自由な意思決定や活動を徹底的に保障する権利とも表現できます。

たとえば21条の「表現の自由」は、自分の中にある「考え」や「意見」を外に向かって明らかにする自由です。

日本では「表現の自由」は当たり前になっていますが、国によっては政権を批判するだけで、逮捕されることすらあるのです。

なぜ自由権は消極的権利に分類されるのか?

たとえば「社会権」は、国に対して「生活が苦しいので給付が欲しい!」と積極的に申請する権利です。

一方「自由権」は、何もしなくても日本に産まれた瞬間から保障されています。その意味で、自由権は消極的権利なのです。

「消極的」というと、日常的には悪い意味で使うことの多い言葉ですが、自由権(消極的権利)は自由国家の理念に基づく中核的な人権と言えます。

自由権は3つに分類できる

自由権は「精神的自由権」「経済的自由権」「人身の自由」の3つに分類することができます。

以下では、この3つの分類に基づいて、具体的な自由権に属する基本的人権を解説していきます。

精神的自由権

精神的自由権は、日本国憲法が提示する「人権のカタログ」の中で、中心的な位置を占める極めて重要な人権です。

「個人の尊重」の実現と精神的自由権は、密接に関連しているからです。また「表現の自由」を中心とする精神的自由権の保障は、民主的な政治制度を支える根幹とも言えます。

精神的自由権の一覧

- 思想・良心の自由(19条)

- 「思想」と「良心」はほぼ同じ意味。心の中に国家権力が踏み込んではいけないということ。精神的自由権の大前提。

- 信教の自由(20条)

- 国家は宗教に対して中立でなければならず、我々はどんな宗教を信じても、それは個々人の自由である(宗教を信じない自由も含まれる)。

- 学問の自由(23条)

- 何を勉強・研究しても構わないし、研究結果を発表するのも自由である。

- 表現の自由(21条1項)

- 思想・信条・意見を外に向かって明らかにする自由。「個人の尊重」の実現はもちろん、個人が政治に参加することを可能にする権利。

- 集会・結社の自由(21条1項)

- 集会をする自由・結社(法人やサークル)を維持運営する自由。

- 通信の秘密(21条2項)

- メール・電話・郵便物の中身を勝手に見られない自由。

経済的自由権

自由権は全ての基本的人権の根底となる一番大切な権利ですが、「職業選択の自由」などの経済的自由権は、精神的自由権とはかなり性質が違ってきます。

経済的自由権は、公共の福祉によって一定の制限を受けるという特色をもっているのです。

「公共の福祉」の意味を簡単に整理すると、次のようになります。

公共の福祉とは?

- みんなの権利を平等に保障すること

- 社会全体の健全な発展をはかること

要は経済的自由権は、精神的自由権とは異なり、国の政策(立法など)によって一部制限されることもあるのです。

経済的自由権を無制限に保障してしまうと、いろいろな問題が生じるからです。

たとえば、いくら「職業選択は自由!」といっても、医師免許がないと医者にはなれませんよね。あるいは飲食店を営業するには、国に届け出をして許可をもらわなければいけません。

また、道路をつくるために、国がきちんと補償をした上で土地財産の一部を買い上げることもありますよね。

経済的自由権は、精神的自由権とは違い「公共の福祉」による制約を受けるのです。

主な経済的自由権

- 職業選択の自由(22条)

- 自分の職業を自由に選ぶ権利

- 居住・移転の自由(22条)

- 「どこに引っ越してもいいよ!」ということ

- 財産権(29条)

- 私有財産の補償、所有権など

人身の自由

「人身の自由」としては、次の2つが大事になってきます。

- 適正手続の補償(31条)

- 奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)

積極的権利(社会権・受益権)

「社会権」や「受益権」は、自分から積極的に国に権利の保障を要求すること(作為請求)なので、「積極的権利」に分類されます。

ここから、具体的な権利の内容を確認していきましょう。

社会権

自由権が「国家からの自由」だったのに対して、社会権は「国家による自由」です。歴史的には自由権が先に成立したのですが、「自由権だけでは社会的弱者の保護が難しい」ということで、生存権などの社会権が登場します。

社会権は全ての人が人間的な生活を送れるようにする権利であり、国家に対し社会福祉などの積極的な施策を求める権利です。

- 生存権(25条)

- 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(例:生活保護法)。「最低限度」の基準は国の財政状況によっても変化。判例では生存権の具体化(立法)については、国政(政治)の判断に任せるとしている。

- 教育を受ける権利(26条)

- 子供には学習し発達する権利があり、教育基本法、学校教育法で具体化。小中9年間の無償の義務教育を連想すると分かりやすい。

- 勤労の権利(27条)

- 個人が労働をする自由の保障。

- 労働基本権(28条)

- 会社で働く人の権利を保障。労働者保護のため。団結権や団体交渉権を保障。労働組合法、労働基準法で具体化。

社会権も制限を受けるの?

社会権も大幅に制限されることがあります。

たとえば公務員は、労働基本権を法律上大きく制限されています。具体的には、警察や消防、自衛隊などは、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)の全てが否定されています。

警察や軍隊がストライキを起こすという事態は、避けなければいけないからです。

その他の公務員も団体交渉権を制限されるので、労働基本権には制限を受けます。

このように社会権も、「公共の福祉」の観点から一定の制限があるのです。

受益権

国民が国家に対して積極的に自ら請求を行う権利のうち、社会権に分類できないものを受益権と言います。

受益権は国務請求権とも呼ばれ、人権保障をより確実にする役割を担っている権利です。

受益権に分類される人権には、下記のようなものがあります。

- 請願権(16条)

- 国や地方公共団体に「希望」を伝えること。希望がそのまま通るとは限らないが、受理した機関は請願内容を誠実に「処理する」義務を負う。

- 裁判を受ける権利(32条)

- 民事・行政事件では自らの権利が侵害された場合、裁判所に救済を求めることができる。一方、刑事事件では、適性な裁判を経ずして「刑罰」を科されることはない。

- 国家賠償請求権(17条)

- 公務員が不正をした場合などに、国に対して、不正行為への賠償を求めることができる。

- 刑事補償請求(40条)

- 無罪にもかかわらず警察に拘束された場合、補償を請求することができる。

能動的権利(参政権)

参政権は、「国家への自由」とも呼ばれる国民主権の根幹をなす権利で、「国の政治に参加する権利」を指します。

参政権と聞くと、即座に「選挙権」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、選挙権は参政権の一部です。

参政権は大きく次の4つに分類されます。

- 選挙権

- 国民の代表を選ぶために、投票する権利。

- 被選挙権

- 自らが国会議員や地方議員として選挙に出る権利。

- 国民投票権

- 憲法改正などのときに、国民投票に参加できる権利。

- 公務員になる権利

- 但し公務員試験とその後の採用試験に合格する必要がある。

人権の分類に関する一問一答10題!

記事中で登場した、人権の分類に関する「憲法用語」「法律用語」を全てもれなく暗記できる一問一答集を10題、用意しました。

大学受験の過去問や、公務員試験の過去問、行政書士試験の過去問をベースにした問題集です。

政治経済での大学入試(共通試験)や各種・法律資格の試験対策に、ご活用いただければと思います。

重要語句を暗記するすることで、頭の中で知識のネットワークが形成され、理解がグッと深まる効果が期待できます。

※それぞれの問題をタップ(クリック)すると、解答解説が表示されます。

【問題01】日本国憲法題13条には、国民が( ① )として( ② )されることに加え、幸福追求権が重視される旨が定められている。なお、幸福追求権は包括的基本権であり、プライバシー権などの新しい人権を主張する際の根拠に用いられてきた。

【解答】

①個人、②尊重

解答部分:国民が個人として尊重される

【解説】

日本国憲法の究極の目的は、13条の「個人の尊重」を国家の暴走から守り抜くことです。そのために、14条以下に、「自由権」「社会権」「受益権」「参政権」といった人権のカタログが列挙されています。

これら4つの分類にあてはまらない「プライバシー権」「環境権」「日照権」といった”新しい人権”は、同じく13条の幸福追求権を根拠とします。

そのため幸福追求権は包括的基本権とも呼ばれます。つまり13条の幸福追求権と14条の法の下の平等を「一般法」とすると、14条以下の「自由権」「社会権」「受益権」「参政権」といった人権カタログは、「特別法」なのです。

【補講:一般法/特別法の違い】

たとえば民法は私人間のトラブルを解決する一般法です。一方、商法は私人間の商取引だけに限定された、より具体的な私法です。このとき、民法を一般法、商法のようなより具体的な内容を特別法と言います。

また、特別法は一般法に優先して適用されます。

つまり人権が侵害された場合、憲法14条以下の「自由権」「社会権」「受益権」「参政権」で解決できないかを優先的に模索し、それでダメなら、包括的基本権である13条(幸福追求権)を適用できないかを考慮するということです。

【問題02】精神的自由権の大前提となる、憲法19条に記載のある基本的人権の名称は何か?

【解答】

思想・良心の自由

【解説】

思想・良心の自由は、それが内心にとどまる限り「公共の福祉」の制限を受けず、絶対的に保障されるべき重要な自由権です。

【問題03】日本国憲法第20条で保障される権利の名称について。( A )に該当する語句は何か?

近代の自由主義は、中世の宗教的な圧迫に対する抵抗から生まれ、その後血ぬられた殉教の歴史を経て成立したものである。それだけに( A )の自由は、あらゆる精神的自由権を確立するための推進力となったもので、歴史上きわめて重要な意味を有する。したがって、( A )の自由は人権宣言の花形に数えられ、各国憲法のひとしく保障するところである。

出典:『憲法 第6版』芦部信喜/著

【解答】

信教

【解説】

問題文の「20条」「宗教的な圧迫」といった文言から、「信教の自由」について述べられた文章だと分かりますね。

【問題04】日本国憲法23条が保障する精神的自由権を一般に( )の自由という。

【解答】

学問

【解説】

第23条 学問の自由は、これを保障する。

【問題05】日本国憲法第21条1項に定められる、( )の自由とは、思想や信仰、個人的な意見など内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由である。

【解答】

表現

【解説】

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

➔精神的自由権は、内心の思想などを外に向かって表現して、はじめて本当の価値を実現できます。その意味で、21条1項の「表現の自由」の重要性は、いくら強調しても、し過ぎることはありません。

【問題06】経済的自由権は、「仕事に関するもの」「住む場所に関するもの」「所有に関するもの」の3つに分類できる。これら3つの経済的自由権の正式名称を全て述べよ。

【解答】

職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権

【解説】

精神的自由権とは違い、経済的自由権は、「公共の福祉」による制約を受けます。

【問題07】自由権は別名、「国家からの自由」と呼ばれる。一方、( )権は、「国家による自由」と呼ばれる積極的権利である。

【解答】

社会

【解説】

「社会権」は全ての人が人間的な生活を送れるように、国家が個人の領域に積極的に介入する権利なので、「国家による自由」と呼ばれます。

【問題08】日本国憲法第25条で保障されている社会権を何というか?

【解答】

生存権

【解説】

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

【問題09】積極的権利のうち、社会権には分類できない、その他の権利を総称して何というか?

【解答】

受益権(別解:国務請求権)

【解説】

受益権とは「請願権」や「裁判を受ける権利」などのことです。

【問題10】「選挙権」や「国民投票権」に代表される”能動的権利”を( )という。

【解答】

参政権

【解説】

参政権は、「選挙権」「被選挙権」「国民投票権」「公務員になる権利」の4つから構成される、能動的権利です。

まとめ:「国家からの自由」「国家による自由」「国家への自由」

この記事のまとめ

- 「国家からの自由」:自由権(消極的権利)

- 「国家による自由」:社会権・受益権(積極的権利)

- 「国家への自由」:参政権(能動的権利)

憲法14条以下の、人権のカタログにのっている主な権利の分類について解説してきました。

「自由権」「社会権」「受益権」「参政権」に加え、幸福追求権(13条)から派生するプライバシー権のような「新しい人権」も数多くあるので、注意が必要です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント